Article paru dans le numéro 8 de la revue Socialisme Maintenant!, publiée au printemps 2002 par le Parti communiste révolutionnaire (comités d’organisation). Même si certaines des organisations dont il est question ont disparu, plusieurs protagonistes d’une réforme du mode de scrutin sont restés les mêmes. Surtout, l’illusion d’un «perfectionnement» possible de la démocratie représentative dans le cadre du système bourgeois semble encore les animer, à en juger par leurs hauts cris des dernières semaines à la suite du résultat des récentes élections provinciales. Dans ce contexte, le point de vue défendu dans cet article nous apparaît encore tout à fait pertinent.

L’équipe de la Maison Norman Bethune

* * *

Le débat visant à modifier le mode de scrutin actuellement en vigueur au Canada et au Québec n’est pas nouveau. En fait, il perdure depuis tout près de 40 ans. Les résultats des dernières élections provinciales, au Québec, ont toutefois permis de raviver les discussions à ce sujet, puisque le Parti québécois (PQ), récoltant 42,9% des voix, a obtenu 60,8% des sièges, alors que le Parti libéral (PLQ) n’a obtenu que 38,4% des sièges avec, pourtant, 43,5% des votes. Le PQ a ainsi pu former un gouvernement majoritaire même s’il a perdu le scrutin!

Depuis, nombreux sont ceux qui réclament un changement du mode de scrutin. Le PLQ et l’Action démocratique (ADQ) s’entendent sur le fait qu’un mode de scrutin de type mixte (alliant le scrutin majoritaire actuel et une forme de scrutin proportionnel) améliorerait la représentativité des élus. L’Union des forces progressistes (UFP), formée du Rassemblement pour une alternative politique (RAP), du Parti de la démocratie socialiste (PDS) et du Parti communiste du Québec (PCQ), en fait son cheval de bataille et considère qu’elle serait plutôt avantagée par un scrutin purement proportionnel. Paul Cliche, le principal porte-parole de cette formation, a également rédigé un livre à ce sujet[1].

Les objectifs de Paul Cliche et de l’UFP sont de deux ordres: permettre de renforcer la place des tiers partis au Québec et contrer l’abstentionnisme, alors que 21,7% des gens n’ont pas exercé leur droit de vote aux dernières élections provinciales. Cela étant, l’Union des forces progressistes croit pouvoir avoir les outils nécessaires pour développer une démocratie participative et pour lutter contre la mondialisation à saveur néo-libérale!

Cet extrait d’une lettre parue dans La Presse et signée par Paul Cliche et 56 autres personnalités issues du milieu «progressiste» est éloquent à cet égard: «Le désengagement est massif parce que les citoyens sentent qu’ils n’ont plus de prise réelle dans ce domaine, alors ils décrochent. Scepticisme, désabusement, impuissance, cynisme sont autant d’attitudes qui, hélas, prévalent largement même dans les milieux prétendument politisés. Une grande partie de la population ne reconnaît plus la légitimité des élus et la participation aux élections décroît de façon accélérée. La chute de 10% de ce taux enregistrée au Québec aux élections fédérales du 27 novembre dernier (de 73% à 63%) a battu les records de faibles participations depuis plus d’un siècle! Dans cette perspective, la réforme du mode de scrutin s’avère le passage obligé vers une revitalisation de notre démocratie. En effet, un scrutin assurant la représentation équitable des tendances significatives d’une société plurielle en mouvement dans les assemblées élues libérerait, nous en sommes convaincus, une énergie populaire insoupçonnée permettant de s’attaquer avec des chances de succès à l’ensemble du chantier. Une légitimité parlementaire retrouvée insufflerait peut-être aussi au gouvernement québécois l’audace de se démarquer en cessant de se soumettre aux politiques néo-libérales issues de la mondialisation des marchés.»[2]

Mais quel serait l’impact réel d’un tel changement? Un scrutin de type proportionnel pourrait-il être considéré comme étant une véritable avancée pour les travailleuses, les travailleurs et les sans-emploi, qui voient jour après jour l’exploitation capitaliste devenir plus féroce et plus étouffante? La classe ouvrière en sortirait-elle renforcée? S’agit-il d’une nouvelle recette nous permettant de revenir à l’époque bénie de l’État-providence? Bien que Paul Cliche indique dans son livre qu’il ne s’agit pas d’une panacée qui transformerait le parlementarisme du jour au lendemain, la lettre parue dans La Presse semble indiquer qu’elle permettrait un bond en avant pour la gauche et la démocratie. De fait, le changement du mode de scrutin semble être devenu le principal cheval de bataille de l’UFP. Réforme bénéfique ou simple changement cosmétique au profit du PQ et de la petite bourgeoisie en mal de pouvoir?

Un débat aussi vieux que… la bourgeoisie

Pour répondre à cette question, commençons par faire un bref survol de l’histoire des modes de scrutin au Canada.

Le mode de scrutin actuellement en vigueur au Canada et au Québec — le scrutin majoritaire uninominal à un tour — était déjà utilisé en Angleterre vers la fin du Moyen-Âge! Il est donc à la source de la démocratie libérale. Il faut se rappeler qu’à cette époque, seule une petite partie de la population, la bourgeoisie, avait le droit de voter. Ainsi, après la Révolution française, il n’y avait que 100 000 citoyens qui pouvaient se prévaloir du droit de vote. En effet, seuls les hommes assez riches pour payer le cens électoral pouvaient voter.

Le scrutin majoritaire uninominal à un tour se caractérise par la division du pays ou de la province, dans le cas du Québec par exemple, en un certain nombre de circonscriptions. Par la suite, les différents partis peuvent présenter un candidat par circonscription et c’est celui ayant obtenu le plus de votes qui est élu, peu importe le pourcentage de votes obtenu.

À partir de la moitié du 19e siècle, les pays occidentaux connaissent une montée des luttes ouvrières, ce qui permet à la classe ouvrière d’obtenir le droit de vote. De plus, chaque homme peut présenter sa candidature aux élections, peu importe la classe sociale à laquelle il appartient, en théorie du moins. Puis, au Canada, en 1944, les femmes parviennent à obtenir le droit de vote.

Au Québec, à l’époque de Duplessis, l’Union nationale a beaucoup profité du fait que le mode de scrutin uninominal à un tour a tendance à sur-représenter le parti vainqueur aux dépens des partis d’opposition. Ainsi, des majorités électorales dépassant à peine 50% se sont traduites par des majorités au parlement de 74%, et même de 89%. Duplessis avait donc avantage à conserver ce type de scrutin.

Le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) semble avoir été le premier parti à réclamer l’instauration d’un scrutin proportionnel, dans son manifeste de 1964. Il existe plusieurs formes de scrutins proportionnels, mais la formule de base demeure la même: chaque circonscription compte plusieurs députés (au moins trois) et l’on tente, via différents types de calculs, de donner à chaque parti un nombre de sièges équivalent à la proportion de votes obtenus.

Au début des années 70, le PQ, avec René Lévesque à sa tête, demande avec insistance que le scrutin majoritaire soit remplacé par un scrutin de type mixte, où les 2/3 des députés (locaux) seraient élus de façon majoritaire alors que l’autre tiers (députés régionaux) le seraient de façon proportionnelle. Le PQ était alors dans l’opposition. En 1978, alors qu’il est maintenant au pouvoir, le PQ fait volte-face. En effet, pourquoi changer un mode de scrutin quand celui-ci nous donne le pouvoir? Le projet demeure donc en suspens jusqu’au référendum de 1981.

Par la suite, les Libéraux de Claude Ryan demandent une réforme du mode de scrutin. Ils voient bien en effet que la concentration du vote libéral dans les comtés anglophones et «ethniques» les désavantage. En 1983, l’Assemblée nationale confie le projet à la Commission de la représentation électorale qui accouche l’année suivante d’un rapport qui conclue qu’une forte majorité des organismes et personnes consultés demande la proportionnelle. Mais le caucus péquiste, par opportunisme, bloque à nouveau le projet. On peut même lire, dans un compte-rendu du caucus: «Faisons la souveraineté d’abord; on s’occupera de la démocratie après.»[3]

À la même époque, les Libéraux de Bourassa, qui ont le vent dans les voiles et qui voient bien qu’ils vont remporter les prochaines élections avec le scrutin majoritaire, retirent leur appui à la réforme. Sous Parizeau, l’engagement demeure mais n’est jamais réalisé. Par la suite, le gouvernement Bouchard considère que la réforme doit être faite «dans les meilleurs délais», mais ne constitue pas une priorité. Depuis, le PLQ, l’ADQ, le PDS et le RAP demandent une réforme. Le gouvernement Landry devrait, semble-t-il, se pencher sur cette demande d’ici la fin de l’année.

Le débat, après presque 40 ans, demeure donc entier. Les partis d’opposition et les tiers partis en voient la nécessité, mais les partis au pouvoir préfèrent toujours reporter cette réforme, par opportunisme.

Des faiblesses évidentes, mais pour qui?

Il est évident que le scrutin majoritaire actuel a des faiblesses. Plusieurs députés sont élus avec moins de 50% des votes, ce qui entraîne un manque de représentativité. Ce type de scrutin a tendance à affaiblir de façon importante les partis d’opposition (environ 20% en faveur du parti vainqueur). En 1944, 1966 et 1998, il y a même eu inversion des résultats, le parti ayant pris le pouvoir n’étant pas celui ayant obtenu le plus de votes. Le scrutin majoritaire entraîne presque inévitablement le bipartisme, et les tiers partis finissent par disparaître ou se contentent de jouer le rôle de groupes de pression.

Quant au scrutin de type mixte, comprenant une partie majoritaire et une partie proportionnelle, Paul Cliche affirme lui-même que «les correctifs apportés ne servent souvent qu’à améliorer la position du principal parti d’opposition, laissant les tiers partis aussi désavantagés qu’avec un système majoritaire pur». (p.81) Il faut cependant noter que c’est la seule solution que semblent prêts à envisager le PQ et le PLQ pour l’instant.

Ces faiblesses ont fait en sorte que dans une majorité de pays, ce mode de scrutin a été abandonné. Ainsi, si le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni utilisent encore le scrutin majoritaire, l’Allemagne, l’Italie et la Russie ont des modes de scrutin mixtes, alors que l’Irlande, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande, le Portugal, l’Espagne, la Grèce et la Turquie ont tous un mode de scrutin de type proportionnel.

Les tiers partis et leur poids politique

Est-ce que le fait de donner plus de place aux tiers partis au Parlement donnerait plus de pouvoir réel à ces formations, comme le laisse entendre Cliche? Si on observe ce qui se passe dans les pays ayant adopté la proportionnelle, la réponse est négative. Ce mode de scrutin amène fatalement la création de groupes ou de coalitions parlementaires afin d’obtenir une majorité. On peut même dire que la coalition et l’alliance sont au cœur de la proportionnelle.

Dans les systèmes de scrutin majoritaire à deux tours, comme en France, la coalition se fait avant l’élection, afin de présenter des listes de candidats communs. Dans les systèmes plus proportionnels, les partis sont indépendants au moment des élections mais une fois le scrutin passé, les différents partis doivent former des coalitions ou des alliances pour s’assurer une majorité afin d’exercer le pouvoir.

Ces regroupements se font, en Europe, sur la base de la gauche et de la droite traditionnelles. En Italie, la gauche est représentée par l’Olivier; en Allemagne, c’est l’alliance rouge-verte… Dans tous les cas, le principe de la coalition parlementaire est au centre de l’exercice du pouvoir. La gauche donne donc l’impression d’être plus forte et à même d’exercer le pouvoir. La réalité est par contre toute autre (ou enfin, si pouvoir il y a, ce n’est que celui de gérer le capitalisme et l’État bourgeois).

Une collaboration de classe institutionnalisée

La mécanique des coalitions est partout la même. Un gros parti de type «centre-gauche» s’allie avec des tiers partis de gauche plus radicaux. Même chose à droite, où le parti de la «droite modérée» s’allie avec les partis dits de la «droite dure». Au gré des élections ou des tempêtes parlementaires, le pouvoir se déplace alors du centre-droit au centre-gauche. On peut même assister à des coalitions gauche-droite comme en Israël, pays de la proportionnelle totale. En France, le Parti socialiste assure la direction de la «gauche plurielle». En Italie, en Allemagne et dans les autres pays d’Europe, la gauche est toujours dirigée par le parti social-démocrate.

Cette situation amène alors la plupart du temps les partis plus radicaux à mettre de l’eau dans leur vin, dans l’espoir de réussir à faire passer des projets de loi «progressistes». L’influence des tiers partis sur les gros partis est donc négligeable, ce sont plutôt les tiers partis qui se plient à la ligne du leader parlementaire. C’est d’ailleurs la position de Cliche qui affirme, en plaidant contre le spectre de l’instabilité gouvernementale, que «l’une des principales conséquences de la représentation proportionnelle est de tempérer les excès idéologiques en obligeant les partis à former un gouvernement de coalition reflétant ainsi davantage la volonté des citoyens» (p. 94).

D’ailleurs, la plupart des propositions de proportionnelle s’accompagnent d’un seuil minimum de vote pour avoir un député. Les petites formations politiques sont alors exclues ou forcées à la fusion avec d’autres partis, ce qui est également souhaité par Cliche: «Ce minimum fixé éliminerait d’emblée les groupuscules éphémères. Par ailleurs, il aurait l’avantage d’inciter les petites formations de gauches à surmonter leurs éternelles divisions et à s’unir politiquement d’une manière sérieuse et organisée pour peu qu’elles soient sérieuses dans leur objectif d’être représentées au Parlement.» (p. 90) Entendre par là, rejoindre l’UFP et sa position nationaliste de collaboration de classes!

Le résultat de cette pratique obligée est d’amener les groupes radicaux de plus en plus au centre. La chasse est alors ouverte aux radicaux qui ne comprennent pas la raison d’État et risquent ainsi de saboter l’«union de la gauche». Dans ces conditions, la bourgeoisie, qui contrôle le centre-gauche, s’assure également le contrôle des partis plus radicaux. On peut alors comprendre le désenchantement grandissant de l’électorat face à ce détournement de ses intentions de vote. Les programmes politiques ne sont jamais respectés, faute de pouvoir réel, ou ils sont complètement revus à la lumière du réalisme parlementaire. L’histoire des partis verts ou socialistes européens est édifiante à ce sujet. La gauche aux affaires ressemble à la droite comme deux gouttes d’eau. Les radicaux ayant été ramenés au centre, tout ce beau monde se consacre au maintien du statu quo, appliquant au mieux quelques réformes acceptables par la bourgeoisie. On s’en doute, au cœur de cet exercice de coalition, la collaboration de classe, sous la direction de la bourgeoisie est la règle.

Donc, y a-t-il une différence notable en termes de pouvoir politique pour les tiers partis, entre le scrutin proportionnel et le système majoritaire à un tour? Les grands partis bourgeois que sont par exemple le PQ ou le Parti démocrate aux États-Unis, sont déjà des coalitions d’intérêts multiples. Ceux qui sont traditionnellement jugés de gauche regroupent les intérêts du flanc gauche de la bourgeoisie (grands syndicats, une partie du petit et grand capital, la petite bourgeoisie). Ces partis rassemblent la gauche avant les élections. Dans un système proportionnel, le rassemblement se fait après l’élection. D’une manière ou d’une autre, on retrouve essentiellement la même dynamique de pouvoir, qui voit la bourgeoisie contrôler son aile gauche parlementaire. Que ce soit dans un seul parti ou par une alliance sous le contrôle d’un parti plus modéré, ce contrôle reste le même.

La tendance abstentionniste: avancée ou recul?

Depuis plusieurs années, le taux de participation aux élections, tous paliers confondus, est en chute libre. Cliche et l’UFP souhaitent que la proportionnelle permette de palier à ce qu’ils considèrent comme étant un «déficit démocratique». Leur démarche est claire: ne pas remettre en question l’institution, mais la réformer afin de la rendre plus présentable. La baisse du taux de participation est vue comme étant une faiblesse, la seule porte de sortie étant l’accès des tiers partis au Parlement. Celui-ci est même présenté comme pouvant représenter un contre-poids politique face à la mondialisation — on pourrait presque dire le seul contre-pouvoir possible, si on se fie à nos réformateurs.

Pourtant, l’abstentionnisme grandissant n’est pas seulement le résultat d’une dépolitisation des masses; il traduit une réelle crise de représentativité de la bourgeoisie. En effet, l’abstentionnisme possède un fort caractère de classe.

Selon une étude américaine portant sur le fort taux d’abstention suite à l’élection présidentielle de 1996[4], le portait de l’abstentionniste-type est celui d’une mère célibataire noire de 25 ans qui n’a pas complété ses études primaires et qui dispose d’un revenu annuel de moins de 10 000$. L’électeur-type serait quant à lui un père de famille blanc de 30 à 50 ans, titulaire d’un diplôme d’études supérieures et gagnant plus de 50 000$ par année. Lors des élections présidentielles de 1996, les familles gagnant moins de 15 000$ (16% de la population) ont fourni 10 millions de suffrages, alors que celles gagnant plus de 75 000$ (14% de la population) ont quant à elles déposé 25 millions de voix. Les quelque 20% de la population titulaires d’un diplôme universitaire ont fourni 39 des 90 millions de suffrages, soit 43% du total; alors que les 20% n’ayant pas de diplôme d’études secondaires ont quant à eux apporté 5,5 millions de votes, représentant aussi peu que 6% du total des votants.

L’abstentionnisme est un phénomène croissant partout dans le monde et ce, peu importe le mode de scrutin utilisé. Cette tendance n’est pas tributaire de la présence ou de l’absence de tiers partis.

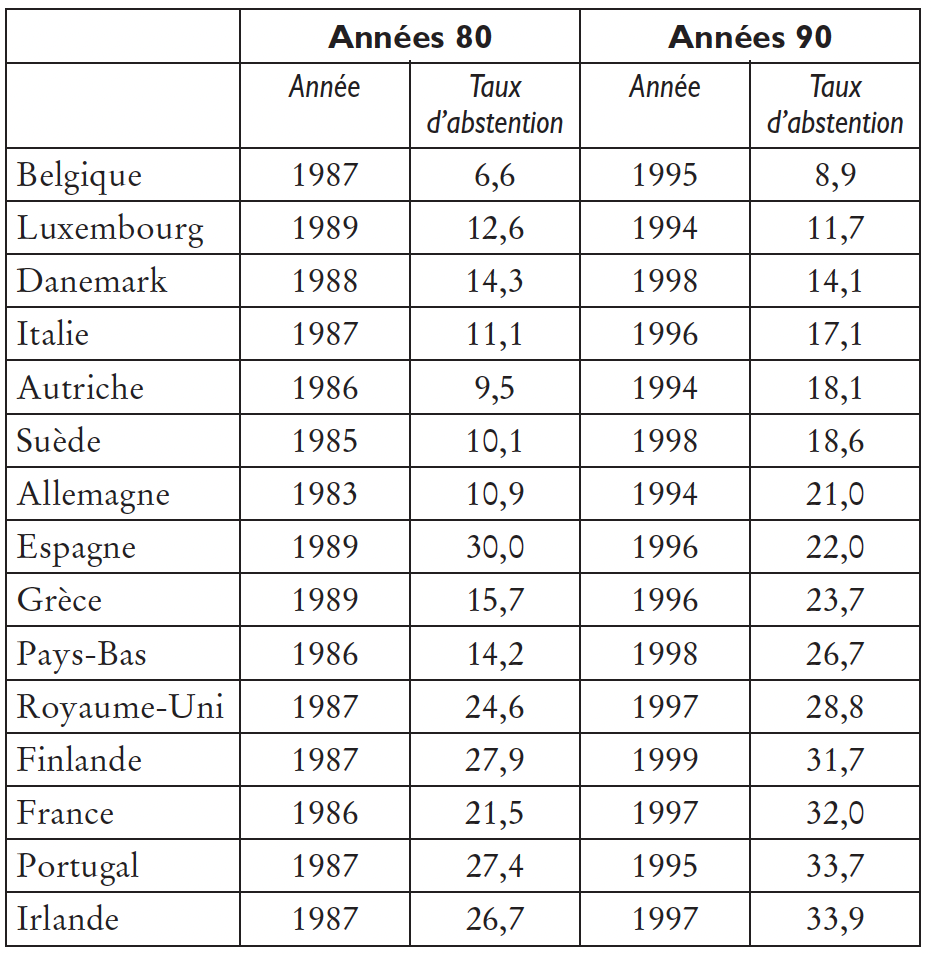

Le tableau suivant[5] permet d’observer une baisse de participation dans presque tous les pays d’Europe. Selon ses auteurs, le cas particulier du Luxembourg s’expliquerait par sa loi sur le vote obligatoire, et celui de l’Espagne par sa sortie relativement récente du franquisme.

Cette tendance fait en sorte que dans plusieurs pays, le parti qui devrait être le vainqueur de l’élection est celui de l’abstentionnisme. En France, lors des élections législatives de 1993, on comptait 12 millions d’abstentions, 1,5 millions de bulletins blancs et nuls et 2 millions de non-inscrits, soit un total de 15,5 millions d’électeurs. Ce total est supérieur aux voix obtenues par les trois principaux partis: RPR (5 millions), UDF (4,7 millions), PS (4,4 millions).[6]

L’abstentionnisme est le fait de la classe ouvrière la plus exploitée, et ce phénomène existe peu importe la présence de tiers partis de gauche. Il semble bien que c’est le Parlement lui-même comme institution qui est rejeté, et qu’il ne s’agit donc pas seulement d’une crise de représentation.

L’abstentionnisme, loin d’être une démonstration de faiblesse de la classe ouvrière, témoigne plutôt d’une crise de confiance sans précédent face à la bourgeoisie. Pour toute organisation réellement révolutionnaire, il s’agit là d’une donnée centrale qui montre le déclin du parlementarisme et de l’électoralisme et la difficulté de plus en plus grande de la bourgeoisie à asseoir son emprise idéologique sur la classe ouvrière.

Le déclin du parlementarisme

La réforme du scrutin électoral comme cheval de bataille de la gauche démontre une absence complète d’analyse concrète du parlementarisme. Le Parlement n’est plus ce qu’il était au siècle dernier. Le capitalisme concurrentiel du 19e siècle était marqué par sa lutte historique contre le féodalisme. Le Parlement — le pouvoir législatif — était sous la domination de la bourgeoisie, et le pouvoir exécutif sous le contrôle des forces féodales. Lorsque cette lutte s’est achevée et que la bourgeoisie s’est assuré le contrôle complet du pouvoir, le pouvoir législatif a cédé la place à une prépondérance de l’exécutif.

La caractéristique de la division des pouvoirs dans les pays capitalistes au stade de l’impérialisme reste la primauté de l’exécutif sur le législatif. Cette tendance est uniforme et irréversible dans le cadre du capitalisme, puisqu’elle représente la forme de pouvoir qui sert le mieux la bourgeoisie. Espérer plus de pouvoir pour la classe ouvrière à l’intérieur du Parlement, c’est faire fi de l’évolution de cette institution, c’est ne pas faire d’analyse de classe, c’est lutter au côté de la bourgeoisie afin de réhabiliter une institution essentielle à sa domination idéologique, c’est ne pas faire d’analyse de la nature de l’État, et c’est surtout refuser de poser réellement la question du pouvoir.

Pour Cliche et l’UFP, le pouvoir se résume en effet à quelques sièges à l’Assemblée nationale; c’est surtout là, pour eux, la seule possibilité de lutter contre la bourgeoisie.

C’est une illusion dangereuse pour la classe ouvrière que d’entretenir l’idée que le Parlement et l’État sont neutres et que ces institutions n’ont plus suffisamment de pouvoir pour lutter contre la mondialisation. Dans les faits, l’État représente la bourgeoisie et le Parlement n’est qu’un appendice de son pouvoir politique. Les réformes actuelles, qualifiées de néo-libérales, se sont faites dans tous les pays riches, peu importe le mode de scrutin utilisé et peu importe la présence de tiers partis de gauche. Dans certains pays, ces réformes ont même été faites par des partis dits de gauche (le Parti socialiste en France, le New Labour en Grande-Bretagne, le Parti démocrate aux États-Unis, le Parti québécois ici…). L’existence de différents modes de scrutin ne change rien à cette situation. Le Parlement, comme l’État, est indissociable de la classe qui le contrôle et ne peut plus être considéré comme pouvant être un outil de lutte contre la bourgeoisie.

Une réforme du mode de scrutin: pourquoi?

Donc, disent nos réformateurs, plus de pouvoir pour les citoyennes et les citoyens? Réforme qui favoriserait la renaissance de la gauche? Disons plutôt: simple réforme cosmétique ne servant que les intérêts tactiques des partis politiques traditionnels et les intérêts idéologiques de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie en mal de pouvoir.

Dans aucun pays ayant adopté le mode de scrutin proportionnel, on ne peut noter d’essor plus marqué d’une gauche réellement forte et des aspirations de la classe ouvrière. La participation de la gauche officielle aux affaires de l’État et son assimilation presque complète à la bourgeoisie marquent plutôt son déclin. Pourquoi alors brandir la vieille revendication de réforme du mode de scrutin? La raison semble beaucoup plus tenir à une question de tactique, liée à la conjoncture.

Le système parlementaire est en crise, mais certains partis le sont également. Le Parti québécois, vu par certains comme étant encore un parti de gauche, a déçu une bonne partie de ses militants. Son aile gauche, composée notamment par la petite bourgeoisie syndiquée, est en crise et voit son pouvoir s’éroder. Ceux qui espéraient que le PQ lutterait contre les privatisations, les coupures dans les dépenses publiques et le libre-échange sont amèrement déçus.

La formation d’un parti comme l’Union des forces progressistes correspond au désir de ces militants de retrouver le pouvoir perdu durant les 20 dernières années. L’élection partielle dans Mercier en avril 2001 a montré le danger d’une telle formation pour le PQ. En effet, le vote péquiste a été divisé, favorisant ainsi les Libéraux.

La proportionnelle pourrait donc profiter aux deux formations. Le PQ, en tant que pôle dirigeant, pourrait s’assurer le soutien de l’Union des forces progressistes à l’Assemblée nationale. En effet, le refus de cette formation de remettre en question la souveraineté du Québec comme objectif principal en fait un groupe politique étroitement lié au PQ, bien que dissident sur certaines questions. L’UFP pourrait alors se présenter comme une formule viable pour les souverainistes déçus du PQ et assurer sa survie. Le PQ s’assurerait ainsi que le vote souverainiste ne soit pas «perdu». Même phénomène possible en ce qui concerne le Parti libéral et l’Action démocratique de Mario Dumont. Il n’est donc pas surprenant que l’ensemble de ces formations réclament chacune le changement du mode de scrutin.

Résultat net de l’opération: l’unité, autour du PQ, de la gauche nationaliste, l’unité de tout ce beau monde autour de la bourgeoisie et du capitalisme, et une bonne dose d’illusions pour le bon peuple et les militants et militantes honnêtes!

Condamnée à un parlementarisme stérile et sclérosé, à agir comme flanc gauche de la bourgeoisie et à ne pas saisir la tendance de fond qui anime la classe ouvrière en ce début de 21e siècle, voilà comment on peut qualifier la position de l’UFP et de Cliche: «Un scrutin proportionnel, où le vote de chaque citoyen compterait permettrait à une formation de gauche bien structurée d’effectuer une percée significative qui assurerait sa viabilité en lui accordant un relais parlementaire. Autrement, les citoyens progressistes désabusés continueront à aller grossir les rangs des abstentionnistes ou se laisseront même tenter par les sirènes adéquistes et libérales. L’enjeu est de taille mais incontournable. Espérons que les groupes progressistes sauront en relever le défi. Sinon ils séjourneront indéfiniment dans les limbes du pouvoir politique ou bien ils continueront de servir de marchepied pour mettre au pouvoir des formations bourgeoises à tendance réformiste.» (p. 31)

Mais qu’est-ce donc que l’UFP, sinon une formation bourgeoise à tendance réformiste; et qu’est-ce que l’électoralisme pour la classe ouvrière, sinon les limbes perpétuelles de l’insignifiance politique?

Depuis quelques années, de Seattle à Gènes en passant par Québec et Ottawa, un mouvement de contestation musclé se lève contre le capitalisme. C’est de cette tribune qu’il faut parler et avec ces forces que l’on doit compter. Des forces qui reflètent la tendance profonde de la classe ouvrière dans son refus du parlementarisme.

Tout le pouvoir à la classe ouvrière!

Dans les faits et au-delà des belles positions de principe de l’UFP, l’électoralisme et le parlementarisme condamnent plus que jamais la classe ouvrière à demeurer sous la domination de la bourgeoisie. La vision que porte l’Union des forces progressistes est la même formule platement réformiste de collaboration de classes qui a mené partout dans le monde la classe ouvrière de recul en recul.

La situation est pourtant plus favorable que jamais à la création d’un parti représentant les intérêts fondamentaux de la classe ouvrière. La montée des luttes anticapitalistes, l’exacerbation des contradictions de classes et la montée de l’abstentionnisme marquent un recul de la bourgeoisie. Pour transformer ce recul en avancée pour la classe ouvrière, celle-ci doit prendre conscience de son existence et de son potentiel. Actuellement, il est primordial de bâtir un parti véritablement communiste qui travaillera à l’apparition et à la consolidation de cette prise de conscience.

Ce parti de la classe ouvrière doit être construit non pas au cœur d’une institution réactionnaire en pleine perte de légitimité comme l’est le Parlement, ni dans un parti qui ne représenterait que la petite bourgeoisie déçue de la perte de ses privilèges, mais en plein cœur des luttes qui posent la question du pouvoir pour le prolétariat le plus exploité.

Toutes les militantes et les militants désireux de lutter victorieusement contre la mondialisation, la perte de nos droits et de notre dignité, le chômage et l’ensemble des plaies sociales qui affligent la classe ouvrière doivent lutter contre le capitalisme qui est à la source de tous ces maux. Pour ce faire, il faut rompre avec les institutions bourgeoises. Il est clair que la participation au Parlement, que ce soit avec ou sans scrutin proportionnel, ne permettra aucunement aux gens opposés à la mondialisation de l’exploitation et de la misère de changer les choses.

La classe ouvrière peut vraiment faire basculer le système capitaliste mais pour ce faire, la présence d’un parti de classe qui lutte clairement contre la bourgeoisie et qui refuse de s’intégrer docilement à ses institutions est essentielle — le socialisme comme alternative claire au capitalisme également.

Combien d’échecs retentissants devrons-nous connaître avant de considérer que la révolution est incontournable pour un parti qui souhaite la disparition du capitalisme? Ce ne sont pas les coalitions parlementaires dirigées par le PQ, par le Parti libéral ou par une formation de gauche ne survivant dans ce système que par le jeu des compromis (toujours en faveur de la bourgeoisie) qui nous mèneront vers le socialisme!

La bourgeoisie et le capitalisme, ce n’est pas la démocratie, c’est la dictature sur le prolétariat. Le Parlement et l’État sont des outils de cette domination. À ces institutions, la classe ouvrière doit opposer la dictature du prolétariat et ses propres organisations. De la même façon que la bourgeoisie a créé le Parlement comme instrument de sa lutte contre la monarchie, la classe ouvrière forgera ses institutions dans sa lutte contre la bourgeoisie.

Seul un parti travaillant à la révolution, qui lutte sans compromis contre les institutions bourgeoises, donnera une voix et des moyens d’action aux millions d’exclus-es qui ont déserté le cirque électoral et permettra de poser et de résoudre ce qui demeure la question principale: qui doit diriger la société, la bourgeoisie ou le prolétariat? La classe ouvrière constitue le véritable pouvoir de l’avenir et elle n’a plus à attendre les miettes que lui promettent élections après élections les politiciens qui travaillent pour la bourgeoisie! Ne retardons pas son réveil par des réformes bidons, hâtons-le par la création d’un parti communiste révolutionnaire! ✰

[1] Pour réduire le déficit démocratique, le scrutin proportionnel, Paul Cliche, 1999, les Éditions du Renouveau québécois.

[2] La Presse, 05/12/2000.

[3] Cité par Cliche, p.52.

[4] « La majorité c’est la minorité », Le Monde Diplomatique, mai 1997, p.14.

[5] L’impossible émergence de l’électeur européen? L’intégration européenne entre émergence institutionnelle et recomposition de l’État. Colloque CEVIPOF-CERI, Science po, Paris, 26 et 27 mai 2000.

[6] Le Monde Diplomatique, op. cit., p.14.